5月17日~18日で都市デザイン研究室のメンバーで主に釜石・気仙沼を中心とした被災地を巡る調査旅行を行いました。

全三部構成のうち、第一部では釜石市街地と花露辺集落について、M2の島守・鶴岡、M1の板谷が報告します。

<釜石市街地>

魚河岸テラスを擁する釜石の港。

この赤い道路は地震時の避難道として整備された歩行者専用路(通称:グリーンベルト)となっている。緑地が続く盛り土部分と擁壁が一体化され、高さは9mほどある。

先ほどまで通っていた避難道を降りると、その下の数カ所に水門があり、津波を食い止める役割も果たす。この道路の外側は危険区域の為住宅はなく、内部と外部の分断が起きている。街に現れた大きな壁は命をつなぐ役割がある反面、街と海のつながりを遮断してしまう懸念点もある。

釜石市内にはいくつかの災害公営住宅が建てられている。これはその一つで、建築家千葉学によって設計された。被災後、建設資材の高騰、職人不足が続いたことで厳しい制約条件がありながらも、棟の配置やアクセス方法を工夫し住民同士の適度な関係性を見出した。分厚いスラブが印象的なこの建物は、アプローチ方向が階ごとに互い違いになるように設計され、縁側と中庭の二方向に開けたデザインとなっている。この独特な外壁の色彩は、釜石市の花である「はまゆり」の色だそうだ。

釜石市民ホールTETTO。被災後の釜石に賑わいをもたらす目的で建てられ、ガラス屋根の市民広場が最大の特徴である。市民広場とひと続きになった都市広場を抜けるとイオンタウンがあり、釜石の中心として一体的な街づくりを行っている。

<花露辺>

元自治会長として復興を先導されてきた下村恵寿さんに話を伺った。

花露辺地域の大きな特徴は、東日本大震災で大きな被害を受けた地域にも関わらず防潮堤の建設をせずに復興を遂げたことである。この判断は、震災があった2011年内に決まったものであり、岩手県内でも最速の決断だった。90%以上の住民が漁業を生業にしていることと、人口は200人弱の小さな地域であるということから、復興の方針を決めたり、意見をまとめたりしやすかったことが成功の要因として大きいという。普段から近所の人同士で声がけを行っており、抜き打ちで行われる避難訓練もほとんど全員が参加していたことから、東日本大震災の際は1名の犠牲者しか出なかったそうだ。津波が来たのは15時半ごろだったが、16時半には地域の女性たちが避難所で炊き出しを行い、みんなで夕飯を食べ、その後も毎日三食きちんと食べていたという話が印象的であった。また、避難生活環境をよくするために、漁師の方々がかつてイカ釣り漁船に使用されていた集魚灯を避難所の照明として利用したり、ワカメをゆでる釜に山から引いてきた沢水を入れ、お湯を沸かしお風呂場を作ったり、トイレを自作したりしたという。漁師という生業で培われた「今あるものをカスタマイズして快適な場をつくりだすサバイバル力」に感銘を受けた。

同年6月頃に防潮堤建設の是非について市の職員から意見陳情があったが、漁師の多い地区のため無口な住民が多く、意見はほとんど出なかった。そのため一度は防潮堤建設の方向で進められることとなっていた。しかし、防潮堤建設に関する詳細に目を向けてみると、5年という長い期間、漁港の作業場が利用できず、高さは10mを超えるものとなることが初めて分かり、地区の生業である漁業に大きな支障をきたすことが分かった。そこで、自治会長である下村さんは住民たちと酒を酌み交わしながら意見を聞いていった。「行政の話をより住民にわかりやすい言葉で言い換え、より意見を言いやすい場をつくることが大切だ」と、下村さんはおっしゃっていた。そして2011年の12月、花露辺地区では防潮堤を作らないことが住民総意の意見として固まった。行政の職員は他地域と画一的に防潮堤を作らなければならない、防潮堤を作らない津波対策は前例がない、などという話で、なかなか下村さんらの意見を受け入れなかった。そこで、九州から釜石市に出向してきている職員の一人が、防潮堤の代わりとして法面を緑化した道路を浸水想定高さに作ればいいのではないかという提案をされた。

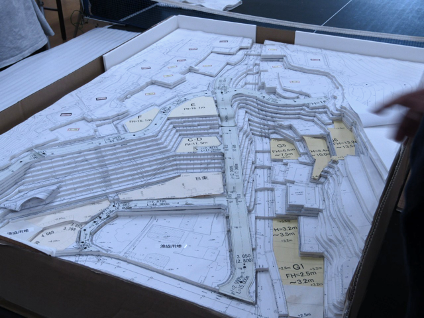

その当時、その職員の方が作ってこられた模型を見せていただいた。手前に漁港があり、さらに下方には海が広がる。中央左に緑化された法面があり、その上部のかさ上げされた道路が上部に広がる居住区域を津波から守っていることが分かる。この道路より下は漁業関連の倉庫や加工場として利用され、全半壊した住宅の住民は花露辺内居住地区の最上部にある災害公営住宅に入居するという計画だ。その職員の方や下村さんの説得により、この案はほとんど模型と同じ形で無事に実現し、地域の産業である漁業の復旧に大きく貢献した。

ちょうどかさ上げ道路の位置にある避難公園(模型写真のE区画)から見た港の景色。もし防潮堤が建設されていたら、この景色は完全に見えなくなっていた。

学生の何人かはこの海と漁港を見て海岸へ降りようと、自然と走り出していた。もし防潮堤が建設されていたら、このような行動も起きなかったのかもしれない。

避難公園(模型写真のE区画)より北側の内陸部を望むと、急斜面に住宅が建ち並んでいることが分かる。この急斜面の為、住民たちは少しの距離を移動しただけで津波から逃れることができた。漁師にとっては大きな家をもつことが一家のステータスになるため、それを守るという意味でも防潮堤を建設しないことは重要なことだった。下村さんの自宅一階駐車場付近には、新鮮なウニやアワビを洗ったり剥いたりするための機能的なキッチンもあり、よく孫たちがウニを食べに来るそうだ。こうしたことも、防潮堤の建設がされていたらできなかったことだろう。

避難公園(模型写真のE区画)は心地よい海風が吹き込み、地区の結節点にあたる重要な場所であると考えられていた。そこで、花露辺に住む子供たちのために遊具やトイレの建設が検討されたほか、桜の木を植えようという計画もあった。しかし行政からの許可が下りなかった関係上、遊具の建設はかなわず、せっかく植えた3本の桜の木も抜かれてしまった。行政と住民との間で避難公園の活用方法に対する考え方に差が生じてしまっていることは少し残念である。

<まとめ>

釜石市街地では、かつて製鉄や漁業を生業とした多くの人々が住んでいた。一定の大きさで平坦な市街地が広がり、JR釜石駅や漁港付近の商業も多く存在していた。

花露辺地区は、前述したとおり住民のほとんどが漁業に従事し、規模が小さなため密なコミュニケーションが災害前から行われていたという点に大きな特徴があった。また、実際に現地を見て歩いた実感として、居住区域から漁港へ延びる一本の坂道を中心としたひな壇上の地形も、地区のコミュニティ形成や震災後の復旧に大きく影響していると感じた。

同じ釜石市でも、市街地と花露辺地区には大きな違いがあり、全ての地域に適用できる画一的な復興事業を行うことは、こうした地域の固有性にそぐわない可能性がある。そこで、行政からのトップダウン的な事業だけではなく、地域の声を反映させるボトムアップ的な事業の進め方も取り入れていく必要がある。

古くから津波の被害を繰り返してきた津波常襲地域では、今後も大きな津波が襲う可能性が十分にある。また、南海トラフ地震の予想も懸念される。そうした未来の災害に対し、あらかじめ誰がどのような意思決定手順で復興事業を進めていくのかを考えていくことも重要だと感じた。